Endlich Ferien und ein Moment um einfach mal nichts zu tun und der Welt beim Sein zuzusehen.

Und da es mit Schnee in diesem Winter noch ein wenig zögerlich bestellt ist, einige Photos aus dem letzten Winter mit jeder Menge davon.

Endlich Ferien und ein Moment um einfach mal nichts zu tun und der Welt beim Sein zuzusehen.

Und da es mit Schnee in diesem Winter noch ein wenig zögerlich bestellt ist, einige Photos aus dem letzten Winter mit jeder Menge davon.

Was in dieser Woche hier vielleicht noch etwas zu kurz gekommen ist, ist die Müllvermeidung durch Pflege und Reparatur von Gegenständen.

Eben gerade habe ich einen Knopf angenäht. War echt schön. Mir ist aufgefallen, dass meine handwerklichen Fähigkeiten dazu zumindest gereicht haben – Die Qualität genügte allerdings meinem Mitbewohner, an dessen Mantel ich den Knopf angenäht habe noch nicht. Noch für meine Eltern ist es völlig normal, Socken zu stopfen und Kleidungsstücke zu nähen. (Von Großeltern ganz zu schweigen) Ich tu das kaum. Ich trage meine Kleidung zwar auch lange, aber wenn sie durch ist, ist sie durch. Eher renne ich dann mal mit Löchern rum. Das sorgt dann natürlich auch eher dafür, dass die Sachen schneller weiter kaputt gehen. Einerseits ist das vielleicht eine Jugendlich-Studentische Ach-ist-mir-egal-wie-ich-rumrenne-Haltung, andererseits besteht für mich auch nicht die zwingende Notwendigkeit, wie es sie früher noch gab: Auf Kleidertauschpartys gibt es genug Kleidungsstücke in meiner Größe, die ich nehmen kann, wenn die alten Sachen zu kaputt sind. Socken sind auch im Naturwarenladen nicht extrem teuer und außerdem ein gängiges Geschenk das ich zu diversen Anlässen bekomme (und ja auch brauchen kann)

Reparieren braucht Zeit.

Und nicht alles lässt sich gut reparieren. Bei Schuhen zum Beispiel gibt es da krasse Unterschiede, oder Handys, aber auch in anderen Bereichen wird das der Fall sein.

Ich würde an dieser Stelle gern Menschen (und darunter auch mich) motivieren, mehr Dinge zu reparieren. Ich würde gern sagen, dass das bedeutet, die Dinge sowie deren Hersteller wert zu schätzen, und dass Wertschätzung wichtig ist. Was ich aber nur sagen kann ist, dass ich schon mehrmals beim Reparieren von Dingen (nicht nur in dieser Woche) eher demotiviert als motiviert daraus hervor gegangen bin. Ich habe keine Ahnung, ob das anderen Menschen auch so geht, weil ich gerade das Gefühl habe, nur von unglaublich talentierten, geduldigen Bastler*innen umgeben zu sein. Vielleicht habe ich morgen auch übel Bock darauf mich zur Fahrradselbsthilfewerkstadt Rad.i.O. , zum Repaircafé Dresden , zum Nähwerk oder allgemein zum Rosenwerk, oder zum Slub-Makerspace auf zu machen oder mich zuhause in die Tiefen der Tutorials auf Youtube zu stürzen und dort an allen meinen quietschenden Fahrradteilen, löchrigen Textilien oder gesprungenen Keramikteilen herumzubasteln, bis sie schöner sind als je zuvor.

Aber auch falls das nicht der Fall sein wird, werde ich mich nicht entmutigen lassen. Auch ungern kann ich ja Dinge reparieren, und mir dabei zum Beispiel Musik die ich mag an machen oder für jedes reparierte Teil ein Stück (irgendwo lose gekaufte) Schokolade gönnen. Meine geduldig und talentiert wirkende Umwelt kann ich ja falls nötig auch um Hilfe bitten.

Was mir – so bastel-mäßig – wirklich Spaß macht ist es übrigens, Papierpilz-Blöcke zu binden. Auch Abfall-Vermeidung. Zum Glück leben wir Menschen im Sozialverband, und können uns so prinzipiell Arbeit teilen.

Müll, überall Müll.

Gestern Abend ist mir mal wieder aufgefallen, wie viel Müll teilweise in der Stadt herum(f)liegt. Taschentücher, Plastikverpackungen, Werbeprospekte, … Müll vermeiden ist das eine – Müll richtig entsorgen und trennen das andere. In Deutschland gibt es ein sehr ausgeklügeltes, komplexes Müllverwertungssystem. Teilweise vielleicht zu komplex, jedenfalls von Stadt zu Stadt immer ein bisschen verschieden. Allen, die ihn noch nicht kennen kann ich den Abfallratgeber Dresden empfehlen, das ist eine A5-Broschüre, die detailiert darstellt, was wo korrekt entsorgt wird.

Heute war ich im Samstag-Vormittags-Trubel in der Verbrauchergemeinschaft Mitte.

Mein Ziel war es, möglichst wenig Verpackungsmüll zu kaufen. Haferflocken, Mehl, Nüsse, Trockenfrüchte und ein paar Süßigkeiten gibt es zum Selbstabfüllen. (Obst und Gemüse sowieso) Dafür habe ich mir leere Gefäße mitgebracht. Vor Ort habe ich sie leer abgewogen (das hätte ich auch schon zuhause tun können), und dann einfach an der Kasse das Gewicht des Gefäßes angesagt. Im Lose Laden in der Dresdener Neustadt war ich noch nie, aber

hab da irgendwie durch die Beschäftigung mit dieser Thematik in dieser Woche echt Bock drauf. Andere Bioläden in Dresden haben auch unverpacktes. Märkte und spezialisierte Läden bzw. Handwerksbetriebe. Irgendwie echt Bock, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Und Dinge selbst zu machen, da ja vor allem verarbeitete Lebensmittel oft verpackt sind.

Und dann ist da wieder der Gedanke: Das kostet alles Zeit, wenn ich um in den Bioladen zu fahren länger brauche, vorher zuhause sein muss, um Gefäße zu holen, dann die Dinge von Grund auf selbst zubereiten muss. Müllvermeidung braucht Struktur und Planung, sonst ist es nur Stress, aber auch Struktur und Planung kann Stress bedeuten und Spontanität ist auch etwas Schönes.

Letztenendes geht es also darum, sich Routinen zu entwickeln, die nachhaltiges Leben (also zum Beispiel Abfallvermeidung) begünstigen: Einfach immer eine Brotbox und einen Becher / eine Trinkflasche dabei haben. Einmal in der Woche überlegen, was so demnächst benötigt wird, und das dann an einem Ort besorgen, der vertretbar ist. Sich mit anderen Menschen zusammen tun.

Hallo ihr,

gestern habe ich wenig von mir verursachten Müll gesehen. Lose Backwaren von der Tafel zum Frühstück, belegte Brötchen und Obst von der Tafel zum Mittag, Gemüsesuppe zum Abendessen. Dann noch ein bisschen selbstgemaches Popcorn (na gut, die Plastikverpackung habe ich gesehen). Außerdem ein paar Nüsse, deren Schalen ich nicht gegessen habe. Und eine Kekspackung wurde leer. 😀

Ich habe viele Sachen von der Tafel gegessen. Gemüse von dort wird oft von den Tafel-Mitarbeitern ausgepackt – an sich Müll, den ich nicht sehe. Außerdem gibt es in der ganzen Lieferung von Lebensmitteln an Supermärkte vermutlich oft viel Verpackungsmüll.

Die Gebäude, in denen wir uns aufhalten wurden mal gebaut (offensichtlich) und dabei ist Müll entstanden. Irgendwann werden sie auch wieder abgerissen.

Das Atommüll-Endlager-Problem müsste auch irgendwann mal gelöst werden. Meines Wissens nach ist der bis jetzt beste Antwortversuch der Bau eines Endlagers ONKLO, Finnland. Der sehr empfehlenswerte Film “Into Eternity” beschäftigt sich damit, wie noch in meheren 10.000 Jahren (also in der Größenordnung der Zeit, die der “moderne Mensch” überhaupt existiert) den dann evtl. lebenden Menschen vermittelt werden kann, dass es gefährlich ist, dort hinein zu gehen. Unter Vorbehalt kann ich sagen, dass wir den Film als DVD im tuuwi-Büro haben und auch verleihen 🙂

Das Atommüll-Endlager-Problem müsste auch irgendwann mal gelöst werden. Meines Wissens nach ist der bis jetzt beste Antwortversuch der Bau eines Endlagers ONKLO, Finnland. Der sehr empfehlenswerte Film “Into Eternity” beschäftigt sich damit, wie noch in meheren 10.000 Jahren (also in der Größenordnung der Zeit, die der “moderne Mensch” überhaupt existiert) den dann evtl. lebenden Menschen vermittelt werden kann, dass es gefährlich ist, dort hinein zu gehen. Unter Vorbehalt kann ich sagen, dass wir den Film als DVD im tuuwi-Büro haben und auch verleihen 🙂

Sehr gefreut habe ich mich über Klara, die meiner Aufforderung von vorgestern gefolgt ist. Dankeschön 🙂

Hier Klaras Beitrag:

“Ich studiere Landschaftarchitektur im 3. Semester, bin also noch relativ “frisch” drin. Mir fällt immer wieder auf, wie viel Papier man in diesem Studiengang verbraucht. Entwürfe, Skizzen, Pläne, generell Notizen zu Vorlesungen… das alles füllt schnell mal einen so großen Papierkorb, dass man damit zum Wettstoffhof muss, weil er nicht mehr in den Hausmüll passt.

Papier ist zwar immer noch nicht so schlimm wie Plastik (über die großen Modelle und die dabei entstehenden Abfälle aus Holz bzw. Styrodur reden wir lieber mal gar nicht), aber die Menge macht’s.

Papier ist zwar immer noch nicht so schlimm wie Plastik (über die großen Modelle und die dabei entstehenden Abfälle aus Holz bzw. Styrodur reden wir lieber mal gar nicht), aber die Menge macht’s.

Bei den Vorlesungsnotizen bin ich inzwischen schon dazu übergegangen, mir die Skripte nicht mehr auszudrucken, sondern sie an meinem Tablet zu bearbeiten. Das funktioniert ganz gut, ist also tatsächlich eine Alternative.

Für Skizzen und grobe Entwürfe braucht man aber trotzdem noch Papier, da es sich digital eben einfach nicht so schön zeichnen lässt. Pläne lassen sich digital zwar schon bearbeiten, trotzdem sollen die mindestens auch immer ausgedruckt abgegeben werden. Sie sind so eben einfach anschaulicher und greifbarer. Manchmal soll man für Übungen auch explizit Dinge ausgedruckt mitbringen, die man dann am Ende nicht einmal zwingend braucht, das ist auch nervig. Und spätestens bei der Rückgabe der Arbeiten sind die Kosten für Druck und die Menge an Papier für die Katz, denn danach schaut sich das keiner mehr an. (Ausser man selbst, aber das geht ja auch digital…)

Dummerweise ist mir hierzu noch keine Lösung eingefallen. Das einzige: bessere Touchscreens oder Tablets zum digitalen schreiben und zeichnen, die man sich auch leisten kann(!). Größere Displays bis mindestens DINA1 wären zum Anschauen der Pläne auch was, kann sich aber keiner leisten, geschweige denn dass der Platz dafür da wäre.

Es ist sehr frustrierend dabei zuzuschauen und selbst nicht wirklich viel dagegen tun zu können. Ich habe mich schon ausgiebig mit dem Thema Abfallvermeidung beschäftigt, benutze wiederverwendbare Becher, Stoffbeutel zum Einkaufen, kaufe unverpackt ein, mache teilweise Kosmetikprodukte (Zahnpasta mit Xilit, Shampoo aus Roggenmehl, Peelings aus Heilerde usw.) selbst.

Gegen mein Studium aber kann ich mich nicht wehren, da muss ich durch, die Verwendung von Papier ist auch durchaus berechtigt, aber ein kleines bisschen reduzieren… Zumindest Pläne in A3 nicht ausgedruckt abgeben müssen… das wäre doch schön.”

Gegen mein Studium aber kann ich mich nicht wehren, da muss ich durch, die Verwendung von Papier ist auch durchaus berechtigt, aber ein kleines bisschen reduzieren… Zumindest Pläne in A3 nicht ausgedruckt abgeben müssen… das wäre doch schön.”

Das fänd ich auch. Bis morgen.

Meine Müllvermeidungswoche läuft anders als gedacht. So viel Abfall vermeide ich irgendwie gar nicht. So eine Müllvermeidung ist keine Problemstellung, die sich für mich in einer Woche klären lässt.

Heute war ich wieder von früh bis Nachmittags im Labor und zum Mittag in der Mensa. Gestern Abend haben wir mit Supermarktkram gekocht. Ja, ich nehm keine Einwegkaffeebecher und esse mein Essen auf – das tu ich sonst aber auch. Ich benutze die Zahnpasta aus der Tube, die ich schon vor dieser Woche in Benutzung hatte und das Duschbad. Konsequent wäre es, diese Woche als Startschuss für ein müllreduziertes Leben.

Hier also ein paar Gedanken, zu Müll, der im Moment aus bestimmten Gründen trotzdem anfällt, ob das schlimm ist, und falls ja, wie eine konsequente Müllvermeidung aussehen könnte. Auf den Fotos sieht man eine Müll-Auswahl der letzten Tage.

Verdorbene Lebensmittel

Muss halt echt nicht sein. Was ist zu tun? Planen, regelmäßig prüfen. Am besten immer schnell aufessen. Richtig lagern.

Gemüse – und Obstverpackungen

Gemüse – und Obstverpackungen

Gemüse aus dem Supermarkt ist einfach zu bekommen, Tiefkühlware ist lange haltbar – das Problem mit der Lebensmittelverschwendung gibt es also erstmal nicht, denn ich kann auch für mich allein die entsprechende Portion nehmen. Bio ist vermutlich besser als konventionell. Müllfreie Alternative wäre frisches (unverpacktes) Gemüse – zum Beispiel vom Bioladen, Markt, containert, von der Tafel, vom Foodsharing (diese drei möglicherweise auch verpackt) oder aus dem Supermarkt. Können auch selbst eingefroren werden, in Mehrweggefäßen.

Pudding- und Milchprodukt-Verpackungen

Joghurt usw. gibts auch im Mehrweg-Glas. Pudding kann man selbst machen (prinzipiell: Milch + Stärke + Zucker + Kakaopulver). Der Pudding hier links war zumindest von der Tafel.

Teeverpackungen

Teeverpackungen

Beuteltee vermeiden, vor allem einzeln verpackten. Dass loser Tee irgendwie verpackt ist… schon sinnvoll. Es gibt ja aber auch Tee-Läden, wo sie einem/r bestimmt auch den Losen Tee direkt in die Teedose füllen. Hab ich aber noch nicht ausprobiert.

Pflaster und Pflasterverpackungen. Sonstiges medizinisches.

Notwendig. (zur vermeidung höchstens möglich: sich gut pflegen, um bei vorübergehenden Sachen schnell nichts mehr zu brauchen)

Schalen und Kerne von Obst und Gemüse

Wird beim Recycling zu Erde. Ist wohl in Ordnung. Wer sich dafür interessiert: bald gibt es (glaube ich) eine tuuwi-Exkursion zur Kompostieranlage, von der Ressourcengerechtigkeits-Vorlesung aus.

Zahnpasta

Was für Radikale: Salz, Schlämmkreide, Natron, Teebaumöl, Aktivkohle. Sind wohl oft auch verpackt. Keine Ahnung, ob das gut funktioniert und wie es den Zähnen damit geht. Ich überlege mir, ob ich sowas mal ausprobiere.

Duschbad, Shampoo

Feste Seife ist (meines Wissensstandes nach) deutlich besser für die Umwelt als Flüssigseife. Einerseits ist der Transport energiesparender, da mehr “Waschungen” mit dem gleichen Gewicht Seife möglich sind. Flüssigseife ist außerdem eher in Plastikverpackungen zu finden, feste Seife gibt es auch unverpackt zu kaufen. (Vielleicht Flüssigseife auch?). Seit Anfang der Woche nutze ich feste Seife zum Duschen. Eigene Seifenherstellung werde ich demnächst auch mal ausprobieren.

Feste Seife ist (meines Wissensstandes nach) deutlich besser für die Umwelt als Flüssigseife. Einerseits ist der Transport energiesparender, da mehr “Waschungen” mit dem gleichen Gewicht Seife möglich sind. Flüssigseife ist außerdem eher in Plastikverpackungen zu finden, feste Seife gibt es auch unverpackt zu kaufen. (Vielleicht Flüssigseife auch?). Seit Anfang der Woche nutze ich feste Seife zum Duschen. Eigene Seifenherstellung werde ich demnächst auch mal ausprobieren.

Der Name des Blogs (eine Woche ohne Abfall) beschreibt das für mich nicht so richtig. Es ist eher eine Woche mit ziemlich viel Abfall. Zumindest gedanklich. Ich hoffe, niemand ist enttäuscht vom Titel – Ein Experiment ist es aber auf jeden Fall.

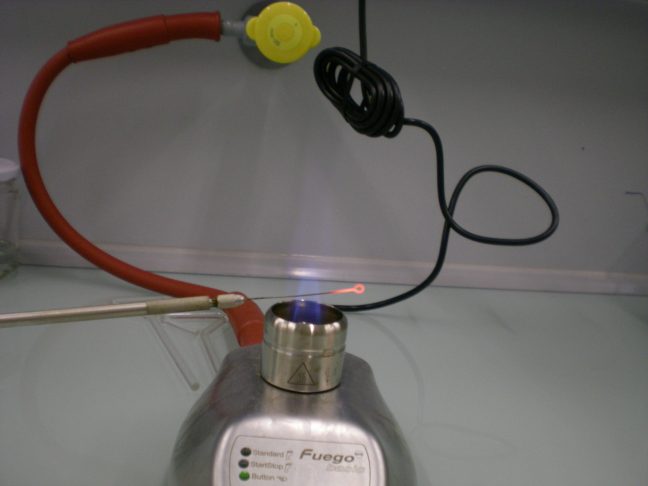

Heute kommt das angekündigte Special zu Laborabfällen. Ich hoffe, dass das auch für die Nicht-Biologen (bzw. Mediziner, oder sonstige Menschen, die damit im Alltag zu tun haben) interessant ist und werde mich bemühen, alle Gedanken verständlich zu erläutern.

In allen Laboren, in denen ich bis jetzt gearbeitet habe, sind Einwegprodukte an der Tagesordnung gewesen. Gute Forschung ist wichtig – und gute Forschung hängt unter anderem damit zusammen, dass die vorhandenen Datenmengen ausreichend groß sind. Viele der Biologen, die ich bis jetzt kennen gelernt habe, sind sehr begeistert und überzeugt von ihrer Arbeit und verbringen sehr viel Zeit im Labor, aber auch beim Förderanträge schreiben und Reisen zu Tagungen und ähnlichen Veranstaltungen. Außerdem ist es so, dass Stellen oft nur befristet sind und die Möglichkeit, weiter in diesem Beruf arbeiten zu können stark damit zusammen hängt, wie viele Publikationen jemensch veröffentlicht. Entsprechend existiert der Wunsch nach zeitsparenden Verfahren zur Datenerhebung. Ein nicht geringer Teil der Arbeit, die im Labor anfällt, hat (auch in der aktuellen Situation mit vielen Einwegprodukten) nicht direkt etwas mit den Proben und wissenschaftlichen Fragestellungen zu tun, sondern ist “schnödes” Drumherum: Dafür sorgen, dass ausreichend keimfreies Material zur Verfügung steht, kontaminierte Geräte und Einwegprodukte ungefährlich machen (und auch so Dinge wie Pflege von Versuchs-Lebewesen, wobei das bzgl. Müll in meinen Augen keine so hohe Relevanz hat).

Entsprechend ist es durchaus verständlich, dass Einwegprodukte, vor allem, wenn sie steril geliefert werden, gern gesehen sind, obwohl sie durchaus oft etwas teurer sind als die Verwendung von Mehrwegprodukten.

Konkretes Beispiel: meine heutige Tätigkeit im Labor: ich habe Bakterien auf Agar Platten ausgestrichen, und zwar mit sogenannten Impfösen. Die müssen steril sein, da ich ja nur mein vorhandenes Isolat ausbringen will. Links sieht man die Menge an Impfösen, die ich hätte verwenden können. Die können steril gekauft werden. Eine Alternative sind Metall-Impfösen. Die sind nur steril, wenn sie im Brenner abgeflammt wurden – dazu werden sie so lange in der Brenner gehalten, bis sie rot glühen, was immer so ca. 4-5s Sekunden dauert. Danach sind sie allerdings noch ziemlich heiß, was sich nicht so gut macht, wenn man lebende Zellen übertragen möchte – also muss die Impföse noch auskühlen. Pro steriler Impföse würde ich sagen, werden bei der Mehrweg-Variante ca. 7 – 8s mehr gebraucht.

Auf die 450 heute von mir benötigten sterilen Impfösen, macht das eine knappe Stunde mehr Arbeit. Ein bisschen Zeit lässt sich sich sparen, wenn mehrere Metallimpfösen abwechselnd verwendet werden, weil dann immer eine Abkühlen kann, während die andere in Benutzung ist. Da der Lange Schritt aber das Abflammen ist, ist war ich damit heute trotzdem ca. eine Dreiviertelstunde länger dort. Noch besser wäre es, wenn es zum Beispiel eine Tisch-Maschine mit kleinem, langsam laufenden Förderband gäbe, die mir das “in die Flammen halten” der Impföse ersparen würde, da das Metall automatisch durch die Flamme laufen würde.

Die Impfösen-Sache ist momentan für mich der einzige Punkt, wo ich individuell im Labor relevant Abfall vermeiden kann. Andere Möglichkeiten, z.B. eine schlaue Mehrfachverwendung von Einwegartikeln, wie (Zellstofftuch, mit dem zuerst ein Tischdesinfektionsmittel verwischt wurde, später noch für verschüttete Bakeriensuspension verwenden) bzw. bedachtes Arbeiten (erst gar keine Bakteriensuspension verschütten) existieren daneben aber auch.

Der Müllberg, der trotzdem noch entsteht, ist enorm. In meinem Projekt werden auch sehr viele Petrischalen verwendet. Hier gibt es prinzipiell Alternativen aus Glas oder Edelstahl. Wenn die angewendet werden würden (was ich sehr wünschenswert fände), müsste aber im Arbeitsablauf einiges geändert werden. Die Menge an Einweg-Petrischalen, die ich heute benutzt habe werden morgen weg geschmissen, für die 113 verwendeten Petrischalen und noch etwa 3kg weiteren Müll sind dann insgesamt (bis zum Abholen des nicht mehr infektiösen Mülls durch die Müllabfuhr) vielleicht noch maximal 10-15 Minuten Arbeitszeit notwendig (Runtertragen des infektiösen Mülls zum Autoklaviergerät, Anschalten des Autoklaviergeräts + Einstellungen/Wartung, Ausräumen des Autoklaviergeräts, Transport von dort in eine Mülltonne). Bei Mehrwegmaterial würde das alles deutlich anders aussehen. Das Autoklavieren (Erhitzen der Petrischalen unter Druck um die Bakterien ab zu töten) wäre das selbe wie zuvor. Dann müsste der Agar wahrscheinlich manuell aus den Petrischalen entfernt werden. Das würde mindestens 20min dauern, dann kämen die Platten in die Spülmaschine (Ein- und Ausräumen, Einstellungen: mindestens 20min), und dann in den Heißluftsterilisator (15 Min Arbeit).

Fazit: Es dauert.

Da im Abfallfreien Labor der Zukunft vieles gereinigt werden muss, nehmen die Reinigungsräume viel mehr Platz ein.

Größte Abfallquellen im Moment sind (zumindest in meiner Wahrnehmung, die natürlich stark damit zusammen hängt, was ich mache): Petrischalen, Impfösen, Einweghandschuhe, Pipettenspitzen, Zellstofftücher, Platikgefäße mit Deckel (“Eppis” und “Falcon Tubes”). Natürlich oft in Kontakt mit verschiedenen Chemikalien und Lebewesen – in meinem Traum Labor müsste sich also auch genau überlegt werden, was wie unschädlich gemacht wird, und wie sich alles gut reinigen lässt.

Wäre das nicht mal eine Geschäftsidee? (Wobei es z.T. so ist, dass nur für ein paar Monate ganz viele Petrischalen gebraucht werden, und dann wieder nicht – vielleicht ein Mehrweg-Labormaterial-Verleih?)

Politisch muss da natürlich auch was gehen, denn in der aktuellen Situation hätte niemand die Zeit, diese ganze Reinigungsarbeit zu machen. Im Minimalfall müssten mehr Technische Assistent*innen o.Ä. eingestellt werden, im optimalen Fall ist der Druck, ständig publizieren zu müssen aus dem gesamten System raus, und es ist in Ordnung, wenn die Daten in langsamerem Tempo eintrudeln. Das wäre wohl nicht nur für die Müllvermeidung gut…

Ich fänd es spannend, zu erfahren, wo in eurem Arbeits- oder Studien-Alltag (viel) Müll anfällt, und wo und wie ihr euch eine Zukunft vorstellen könntet, wo dort kein Abfall mehr produziert wird. Was sind dort die Probleme, über die sich Gedanken gemacht werden müssten? Schreibt gern einen kurzen oder längeren Text dazu, und schickt ihn an info@tuuwi.de, wir veröffentlichen ihn gern hier im Blog. (Oder nutzt die Kommentarfunktion. Oder facebook, twitter, Brief – wobei, Papierverbrauch…)

Lesetipp: Theresa, die die Ressourceneffizienz-Ringvorlesung organisiert hat ihre Erfahrungen bei einer Betonrecyclinganlage (Nestler) aufgeschrieben. Vielleicht erinnert ihr euch: der Größte Masseanteil an Müll kommt vom Bau und Bergbau.