STADT. Das ist das Gegenteil von Land. Es gibt Klein-, Mittel-, Großstädte. Sie entstehen meist an größeren Kreuzungspunkten, werden von den verschiedensten Akteur*innen geprägt und bringen ab einer bestimmten Größe den Fluch und Segen der Anonymität mit sich. So oder ähnlich, aber auch ganz anders kann man eine Stadt beschreiben. Denn Städte sind unheimlich vielfältig und im ständigen Wandel begriffen, was ihre bewusste Beeinflussung zu einer anspruchvollen Aufgabe macht. Und damit steckt man auch schon mitten in der Problematik des Städtebaus, dem Thema der letzten Umweltringvorlesung “Über Leben im Zukunfts(t)raum Stadt” am 15.04.

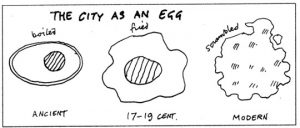

Unter dem Titel “Von der Polis zur Metropolis und regionalen Agglomerationsräumen” führte Frau Prof. Angela Mensing-de Jong, Inhaberin der Professur für Städtebau an der TU Dresden, die Anwesenden in das komplexe Gebilde Stadt ein, gab einen Überblick zu Faktoren, die das Stadtleben bestimmen und zeigte Herausforderungen des heutigen Städtebaus auf. Eine grafisch sehr ansprechende Variante, um darzustellen welche Metamorphose Städte im Laufe der Zeit durchliefen, entwicklelte der Architekt Cedric Price (1934- 2003). Danach hatten Städte der Antike noch eine klar geordnete Struktur mit einem Zentrum und einer harten Außengrenze. Mit der Zeit schwommen die Strukturen immer mehr und gingen ineinander über, sodass man im Zustand des Rühreis- der heutigen, modernen Stadt- schließlich nicht mehr erkennt, wo sich das Zentrum und wo die Randgebiete befinden.

Städte lassen sich über verschiedene Parameter analysieren. Die Lage, Historie, Struktur, Funktion und Gesellschaft einer Stadt sind immer anders und zeichen gemeinsam ein ausführliches und einzigartiges Bild. So sagen die Lage und die topografischen Gegebenheiten etwas über die Ursprünge einer Stadt aus. Dresden entstand beispielsweise an einer leicht passierbaren Stelle der Elbe. Die Geschichte lässt sich anhand von Schichten und Fragmenten früherer Zivilisationen untersuchen, während man für die Struktur Haustypologien, Zonierungen oder die natürlichen Grenzen einer Stadt heranzieht. Auch die (ursprüngliche) Funktion lässt sich untersuchen, anhand der Gestaltung von Quartieren .

Durch die zahlreichen Betrachtungsmöglichkeiten, welche Frau Mensing-de Jong dem Publikum vorstellte, erhielt man einen guten Eindruck davon, wie komplex und vielschichtig menschliche Siedlungen aufgebaut sind. Zwei einschneidende Ereignisse in der jüngeren Geschichte der Stadtentwicklung stellen die Industrialisierung und der zweiten Weltkrieg dar. Durch beide gingen bisher vorhandene Strukturen oft zu großen Teilen verloren und wurden durch neue ersetzt. Und auch in der heutigen Zeit sind wieder neue Lösungen für die aktuellen Herausforderungen gefragt. Deutsche Städtebauer*innen sehen sich durch den demografischen Wandel und das anhaltende Wachstum von Metropolregionen gleichzeitg mit Expansion und Rückbau in den Städten konfrontiert. Nachhaltigkeit als Gestaltungungsfaktor und damit die Frage nach einem Strukturwandel weg vom Auto rücken zunehmend in den Vordergrund. Neue Arbeits-, Wohn- und Mobilitätsformen, zunehmende Warenströme und Digitalisierung müssen berücksichtigt werden.

Die Stadt ist ein Abbild der Zeit und Ausdruck der in ihr lebenden Gesellschaft. Es liegt also an uns, sie lebenswert zu gestalten und den Zukunfts(t)raum zur Realität zu machen.

Über Leben im Zukunfts(t)raum Stadt

Jeden Montag

16:40 bis 18:10

HSZ 403

Text: Theresa Zakrzewski

Bild: ddpix.de